下之郷じいちゃんズ

下之郷じいちゃんズの紹介

下之郷遺跡は素晴らしい弥生遺跡です。生徒が遺跡に親しみ、かつ、米を育てることを総合教育の一環として、遺跡地区の田んぼで、地元の吉身小学校の生徒と一緒に古代米の特性を受け継ぐ赤米を栽培することになりました。

下之郷遺跡は素晴らしい弥生遺跡です。生徒が遺跡に親しみ、かつ、米を育てることを総合教育の一環として、遺跡地区の田んぼで、地元の吉身小学校の生徒と一緒に古代米の特性を受け継ぐ赤米を栽培することになりました。

弥生時代の雰囲気を出すため、丸太を立てて柵を作って学習田を整備しました。

地域の50歳代から70歳代の自営農業者と一般企業を定年退職した方々を中心に結成され、毎年、吉身小学校の5年生と赤米作りの体験をしています。

小学生には機械を使った現代の米作りを教えるのではなく、できるだけ手作業や昔ながらの道具を使って米作りを体験してもらいます。

このため、今では使われなくなった昔の農具を持ちより整備しました。

生徒たちが精魂こめて育て収穫した赤米は、収穫祭として餅つきイベントを行って感謝をしながらいただきます。

また生徒も卒業前にじいちゃんズを招待して感謝の会を催してくれます。

赤米の栽培風景

毎年、遺跡のある校区の吉見小学校5年生が行う赤米栽培体験の1年間を見てみましょう。

年によって作業に少しの違いはありますが、だいたいこのような流れでお米作りを行います。

紹介する写真は「米作り作業」ばかりですが、実際には予習や作業前にはじいちゃんからの説明もあります。

実習前後の挨拶もきちんと行います。実習後にはミニ発表会も行います。

年によって作業に少しの違いはありますが、だいたいこのような流れでお米作りを行います。

紹介する写真は「米作り作業」ばかりですが、実際には予習や作業前にはじいちゃんからの説明もあります。

実習前後の挨拶もきちんと行います。実習後にはミニ発表会も行います。

【まずは、苗の準備から】

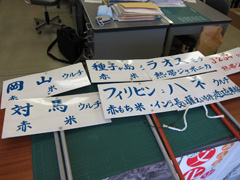

田植えに備えて土の準備、苗の準備から始まります。この年は、対馬の赤米、岡山の赤米、種子島の赤米、フィリッピンのもち米などの種を播きました。

田んぼに立てる看板も作ります。

柵の向こうが学習田 |

苗床に種を播く |

看板作り |

【田植えの季節】

田植えの前に田の中の草を抜き、汚れついでに泥んこバレーをやるようになりました。最初は嫌がっていた子もすっかり夢中です。その後、苗の植え方を習い、一列に並んで田植えをします。

泥んこバレーの風景 |

苗の植え方を学びます |

一列に並んで苗を植える |

【夏場の水田管理】

稲が育ってきたころ、草取りや水の管理も大切な仕事です。お米の花を観察し、現地で花の構造、受粉について学びます。

きついけど草とりもします |

お米の花はどんなかな? |

花の構造や受粉についての学習 |

【稲刈り、脱穀、精米】

お米が実るころ、鳥に食べられないよう案山子を作って田んぼに立てます。秋の初めには鎌を使っての慣れない手つきで稲刈りです。

昔つかわれていた脱穀機で籾米をとり、ふるい(篩)で藁などを取り除き、精米します。

案山子作り |

案山子が立ってる田んぼ |

慣れない手つきで稲刈り |

刈った稲を束ねています |

脱穀、ちょっと怖いかな? |

篩を使って籾を選り分ける |

【収穫した赤米で餅つき】

自分たちで育て収穫した赤米で餅つきを行います。父兄・関係者も集まり一大イベントです。最後の締めくくりは学校に招待され感謝祭が催されます。

こんなに大勢集まって餅つき |

生徒も竪杵で餅つき |

感謝祭を行って「ありがとう」 |

【おじいちゃんの裏方作業】

おじいちゃん達は生徒の体験学習のためいろいろな準備や作業をしています。大変な作業ばかりではなく、楽しんでもいるようです。

田植えの前に土起こし |

代かきは機械で |

コンバインも併用して刈取・脱穀 |

収穫の後で籾すり |

丸太から臼作り |

小型の稲倉作り |

|

11年が経過して今のメンバーは18名で地元の定年退職者も参加しています。

今までにインドネシアのトラジャ地方への10日間の稲作研修、壱岐での西日本遺跡ボランティア大会への参加、瀬田まちづくり鉄サミット参加などの活動もあり、びわこ放送の「びわこほのぼの大賞」の受賞、守山社会功労表彰の受賞もあります。 じいちゃんズ代表 大崎 正彦

|