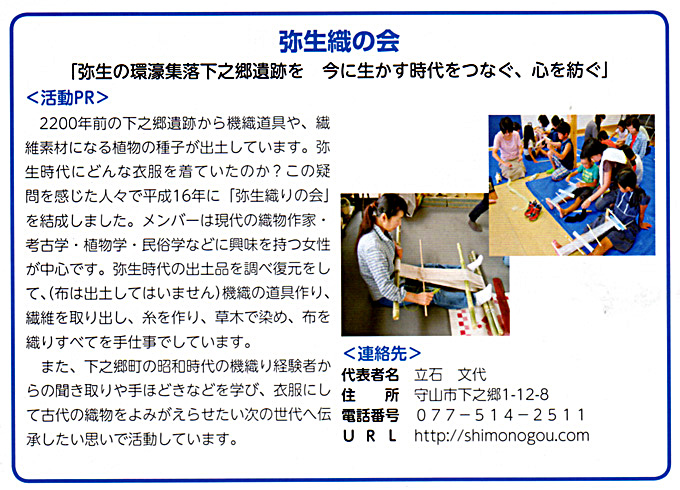

弥生織りの会

2012年度の活動状況

3月の作業

【3月11日】京都新聞の方から取材を受けました。弥生織りの会の之郷のおばあちゃん(久子さん、ふじゑさん、光子さん)へ、昔、自分たちで、麻、綿で機織りをし、着物に縫って着ていた経験、当時の様子の聞き取り調査がありました。その当時のことを思い出しながら、いろいろ語っておられました。

昔の衣類をいろいろ見て |

実際に着てみて |

当時の話もいろいろ聞いて |

【3月4日】水草たい肥を畑に入れました

琵琶湖に茂る水草は、水環境の悪化を招く一因ともなっており、刈り取られています。

公益法人 淡海環境保全団体では、刈り取った水草を1年以上発酵させて「水草たい肥」とする実験をしています。

弥生織りの会では、この実験に賛同し、モニターとなって、下之郷史跡公園にある弥生の畑に混ぜ込みました。今年は立派な、織物の繊維や染料の元となる草を育てて、体験講座などで使っていきたいと思っています。

水草たい肥をいただいて |

弥生の畑にたい肥を入れて |

準備が整った弥生の畑 |

1月・2月の作業

このホームページを見られた考古学関連の人たちの来訪を受け情報交換をしました。【1月21日】小松市埋蔵文化財センター

・カラムシの栽培の仕方、繊維の取り出し方について、知見を伝え実演しました。

・腰機の構造、作り方、復元の仕方について、知見を伝え体験してもらいました。

【2月23日】宮崎県立西都原考古博物館

・西都原博物館でも弥生織りの体験講座を開催しておられるが、繊維の取り出し方、つなぎ方など、うまく

いかないとのことで、当方の情報を伝えました。

・午後からは、弥生人養成講座−『麻布をまとってタイムスリップ 〜アジアの人々の暮らしと衣装〜』 を

聴講され、我々の活動の一端を見て頂きました。

情報交換 |

腰機の体験 |

【2月11日】未来ファンドおうみのフォーラムに参加

(会場の様子は「トピックス」をご覧ください)

ここでは、出展者団体の紹介冊子の文章を掲載します。

12月の作業

染色用に栽培していた紫根(シコン)を掘り上げました。写真では判りにくいですが、根から染料がとれます。根を砕きお湯で抽出すると紫色の染液ができます。

紫根を掘り上げた後は、次に備えて畑の手入れをしました。

掘り上げた紫根の塊 |

1本の紫根の根 |

掘り上げた後の畑の手入れ |

11月の作業

下之郷遺跡祭りの弥生織り体験コーナは大賑わいでした。体験参加の子供さんと指導する下之郷のおばあちゃん、そこに保護者も加わって、3世代交流の場でした。

お父さんも熱心にコースタを作ってくれました。

弥生織り体験コーナ |

お父さんも挑戦 |

製作中のコースタと完成したミサンガ |

10月の作業

今月はもっぱら、11月の下之郷祭りで行う体験コーナの企画と準備を行いました。今年の弥生織り体験は、コースタ作りと「みさんが」作りとしました。

コースタは、毛糸を経糸にし、横糸の代わりによしの茎を織りこんでいきます。「みさんが」は毛糸で幅約1cmの帯を織ります。一度試作して、その後は、素材の準備に追われました。

織物体験の企画中 |

「みさんが」の試作中 |

使用する毛糸の準備中 |

9月の作業

【9月10日】岡山県古代吉備文化財センターの調査員の方が来訪され情報交換をしました。吉備文化財センターでも、調査成果の報告・活用をされており、講座、火起こし、土器つくりなど行っています。

このホームページが取り持つ縁で、カラムシから繊維を取り出し、糸作り、織物作りの作業を自分たちでも実施したいということで、情報収集に来られました。これら一連の作業を見学、体験されました。

カラムシの表皮を剥ぐ |

カラムシの繊維を取り出す |

糸をつなぐ |

蚕の里親になってくれた小学校4年生の寺田拓矢君が、蚕の観察記録をつくってくれました。

記録は模造紙7枚で、4つの章からなっています。

1.調べたいと思ったわけ:里親募集があったので育ててみようと思った

2.成長記録:卵からかえって10日の小さな蚕が成長して繭をつくるまでの写真です

3.まゆから糸をつくる:サナギを取り出したまゆから糸を引出し、撚って太い糸にして織物をつくるまでの工程です

4.わかったこと:この観察を通じて知ったことをまとめとして書いてあります

史跡公園に展示してあるので、ご覧になってください。

毎日の成長の記録写真 |

まゆから糸をつくり織物にする |

わかったこと |

8月の作業

【弥生織り体験】 講師:立石 文代、林 益代

下之郷遺跡からは、弥生人が布を織るために使用した道具など貴重な資料が多数発見され注目されています。

機織りの文化を体験を通して理解していただくため、蚕の幼虫を育てる里親を募集しましたが、得られたマユを糸にし、機で織り、草木染めをしようと計画しました。

下之郷遺跡からは、弥生人が布を織るために使用した道具など貴重な資料が多数発見され注目されています。

機織りの文化を体験を通して理解していただくため、蚕の幼虫を育てる里親を募集しましたが、得られたマユを糸にし、機で織り、草木染めをしようと計画しました。

| 【8月10日】今回は絹糸づくりを体験しました。マユの一ヵ所をつまんで、引き伸ばしていくと繊維が出てきます。伸ばした繊維を左に撚りかけしていき、出来たもの(2本)を合わせて今度は右に撚りかけをして糸に仕上げます。巻き取った糸をもとにミニチュア機織り機(写真:右)を使い、小さな布も作りました。 |

絹糸作り |

機で織った布 |

| 【8月20日】本日は、布を染める作業を体験しました。乾燥させた藍(アイ)を用い、溶解液とハイドロをお湯に入れて染液をつくり、その中に各人で輪ゴムでしばった布をつけ込む作業をしました。10分程染液につけ込み、引きあげ、空気にさらすとサッと色が変わります。水洗いの後に、再び同じ作業をくり返すと出来上がりです。 |

画紙に貼付け |

出来上がった標本 |

7月の作業

|

7月30日 「蚕の里親」さんが育てて得たマユと弥生織りの会で採集したマユを煮て、中からサナギを取り出す作業を行いました。

来月には、このマユから糸を取り出し、織物にする体験講座を行うので、その準備です。 |

集めたマユを煮る |

マユからサナギを取り出す |

|

染色用の草

史跡公園の畑で育てていたムラサキ(紫根)は順調に育っています(写真左)。一方、アイは生育が悪く再植付けをしました(同中)。 別の場所で栽培しているアイは順調に育っています(同右)。 |

むらさき(紫根) アイの再植付け 順調に育つアイ |

|

|

繊維採取用の草

今年から「綿」は里親を募集して育てていますが、繊維を取り出すためのカラムシ、亜麻も例年とおり栽培しています。 両方とも順調に育っています。 |

順調に育つ亜麻 |

生育中のカラムシ |

6月の作業

|

6月30日 これも、今年から始める「蚕の里親」用に蚕を育てています。蝶から卵を採集し、それを大事に育てました。 蚕を10匹づつ紙パックに入れ配布しました。蚕のえさとなる桑の葉を採れる近辺の場所も調べて伝えておきました。 |

蚕の卵と配布用に育った幼虫 |

紙パックに入れて配布 |

|

6月10日 今年から始める、「綿の里親」用にポットで育てている綿のです。

里親に栽培の方法を説明しています。苗が育ち、綿花が取れたら、そこから糸を紡ぎだして、布を織る計画です。 |

配布用に育てた綿の苗 |

綿の栽培方法の説明 |

|

6月4日 カラムシの苧挽(おひき)。カラムシの茎から表皮をはぎ取り、その表皮をしごいて繊維を取り出します。

6月9日 ポットに育てた綿の苗は、「綿にの里親」に配布しますが、自分たちで使う分を畑に植え付けました。 |

カラムシの繊維取出し |

畑へ綿の苗の植付け |

5月の活動

織物に使うカラムシや綿、染色に使う草木の準備−−畑耕し、種まきなどが主な作業です。 5月7日には、藍と紅花の種を播きました(写真中)。今年から新たに取り組む綿と蚕は、自分たちだけで育てるのではなく、里親を募集し、育てるところから弥生体験をしてもらえるよう企画しています。

このため、綿は芽出しをした後、ポット植えにしています(写真左)。和綿と河内綿の2種類を使います。(写真左)の右下には採集したカラムシの茎を水に晒しているのが写っています。

蚕の卵を孵化させるところは、管理が大切なので自宅で世話をしています。

新たにカラムシを育てるため、草ぼうぼうの畑を耕し種を播きました(写真右)。

ポットに綿の種を移植 |

藍、紅花の種まき |

カラムシを育てる畑を耕す |

速野小学校の弥生体験授業

4月18日と19日、史跡の見学や体験を通じて大昔のくらしを考えようと、守山市立速野小学校6年生の生徒140人が下之郷史跡公園で校外学習を行いました。弥生織りの会では、毛糸を使った弥生織りコースタ作りに挑戦して貰いました。

すぐに要領を覚え、器用に織っていきます。カラフルなコースタが出来上がると満足そうでした。

大勢で弥生織りに挑戦中 |

弥生織りの制作中 |

完成したコースタ |

2012年度の活動計画

2012年度活動の要点

・織物の繊維として、これまでのカラムシ、アイ、紅花、紫根に加え、今年度は、綿、蚕を使います。このため、綿を植え、養蚕にも取り組みます。

・養蚕は、蚕を育て、繭を作り、繭から糸を取り出す計画です。

これは、親子体験講座として実施します。

・守山市の小学校から史跡公園での体験学習の依頼が多々来ており、対応します。

小さなうちに古代の生活に触れ、史跡に関心と愛着を持って貰えることを願っています。

2012年度活動計画

月 |

会の活動 |

親子体験講座 |

4月 |

畑の整備 弥生織り機の道具作り |

|

5月 |

紅花、アイ、綿の種まき 弥生織り機の道具作り |

|

6月 |

弥生織り機の復元制作 カラムシの繊維取り出し |

蚕を育ててみよう 蚕の食事のお世話 |

7月 |

カラムシの繊維取り出し | 蚕のお家を作ろう |

8月 |

カラムシで弥生織り、繭から絹糸作り 親子で綿繰り 絹糸で弥生織り アイの乾燥葉染め、紫根の紫染め |

|

9月 |

弥生織り機の道具作り | |

10月 |

||

11月 |

下之郷遺跡祭り2012 (弥生織り体験) |