古代米の復活栽培

入手した古代米の種を

・当時の稲作と同じように栽培する

ことを決めていますが、当時の農法について判っていないことが多く、弥生人になたつもりで作業方法を考え、活動方針を決めました。

・当時の稲作と同じように栽培する

ことを決めていますが、当時の農法について判っていないことが多く、弥生人になたつもりで作業方法を考え、活動方針を決めました。

古代米の栽培方法は?

水田管理について

下之郷遺跡からは水田の遺構は見つかっていないが、守山市の他の弥生遺跡からは水田の遺構が見つかっており、水田耕作を前提として考えました。

☆当時の農具(木製のスキ、クワ)では深く耕すことは難しく不耕起とする。

☆無化学肥料であるが、江戸時代に渡来してきた"れんげ"を育て肥料として梳き込む。

☆当然無農薬であるが、稲の株と株の間に藁をおき雑草抑えとする。

農具について

下之郷遺跡から見つかっている農具は限られているが、他の遺跡で発掘されている農具を参考にし☆当時の農具を使ってみる。

☆容易に推測できる簡単な農具と手作業で。

☆とはいえ大変な作業なので昭和の初期に使われていた農具を使う。

という方針を決めました。

稲穂刈りにしても当時の石包丁で全ての作業を行うのは無理なので、実験的に石包丁を使い、後は鎌を使う

こととしました。

田、苗の準備

【水田の耕起】

水田は耕さない"不耕起"と決めたが、耕運機による耕起栽培との米作の違いを調べるため、初年度は耕運機を

用いて耕しました。

2年目以降は不耕起栽培を継続し、稲作にどのような影響を及ぼすか観察しました。

水田は耕さない"不耕起"と決めたが、耕運機による耕起栽培との米作の違いを調べるため、初年度は耕運機を

用いて耕しました。

2年目以降は不耕起栽培を継続し、稲作にどのような影響を及ぼすか観察しました。

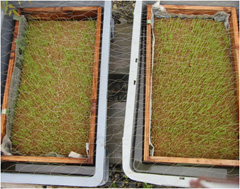

| 【苗の準備】 | |

|

弥生の人たちは種をじかに田に播いたのか、苗を育てて田植えをしたのか判っていません。

そこで私たちは ・種籾のじか播き ・種籾をあらかじめ水に浸しておきじか播き ・育苗箱で苗を育てて移植 の方法を試みることとしました。 |

育苗箱に播種 出そろった稲籾

|

| 【れんげの種まき】 | |

|

昭和30年代までは"れんげ”を梳き込んで肥料として役立てていました。

"れんげ"は弥生時代になかったが、自然農法として実験田で使用することとしました。 冬前にれんげの種まきを行ない、田植時には枯れて有機肥料となります。 |

れんげの花が最盛期 枯れたれんげ畑

|

種まき、田植え、生育

【水稲、陸稲】

弥生時代、水耕栽培だけだったのか判りません。東南アジアの原始農法ではお米の畑栽培も行われています。

熱帯ジャポニカ、インディカ米について畑植え、水田植え栽培を行い比較しました。

水田で栽培したものは普通に生育するが、畑植えのものは成長するまでの世話と水遣りが重要でした。

初期の世話が滞ると生育不良となり、収穫ができませんでした。根付くまでしっかり面倒をみれば後は勝手に

育つことが分りました。

【じか播き、苗植え】

同じ品種でじか播き、育苗箱で育った苗の移植を行い、生育、収量など比較しました。また、じか播きでは、

あらかじめ籾種を水に浸した場合と、浸さない場合を比べてみました。

水に浸さないじか播きでは、発芽まで時間がかかるので種まきの後の水管理に細心の注意が必要でした(水が

切れると枯れる)。

じか播きは手間が省けるが、育苗の方が確実に育ちます。

【実験田での生育状況】

実験田ではその年の目的によって植えるお米の品種と植え付け量を決めます。

2010年は種籾を残すために、16種類のお米を植え付けました。

弥生時代、水耕栽培だけだったのか判りません。東南アジアの原始農法ではお米の畑栽培も行われています。

熱帯ジャポニカ、インディカ米について畑植え、水田植え栽培を行い比較しました。

水田で栽培したものは普通に生育するが、畑植えのものは成長するまでの世話と水遣りが重要でした。

初期の世話が滞ると生育不良となり、収穫ができませんでした。根付くまでしっかり面倒をみれば後は勝手に

育つことが分りました。

【じか播き、苗植え】

同じ品種でじか播き、育苗箱で育った苗の移植を行い、生育、収量など比較しました。また、じか播きでは、

あらかじめ籾種を水に浸した場合と、浸さない場合を比べてみました。

水に浸さないじか播きでは、発芽まで時間がかかるので種まきの後の水管理に細心の注意が必要でした(水が

切れると枯れる)。

じか播きは手間が省けるが、育苗の方が確実に育ちます。

| 【田植え〜穴あけ移植】 | |

|

田は不耕起のため底が堅く、穴あけ棒を使って穴をあけ育苗箱で育った苗を移植しました。

足が沈み込まず田植え作業が楽です。草引きも簡単でした。 代かき(耕起)なしでも普通に育ちました。草丈の高い熱帯ジャポニカでは稲が倒れやすいです。 |

|

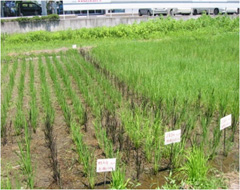

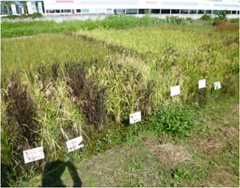

【実験田での生育状況】

実験田ではその年の目的によって植えるお米の品種と植え付け量を決めます。

2010年は種籾を残すために、16種類のお米を植え付けました。

田植え直後 |

田植えから34日目 |

出穂し始めた稲 |

刈り取り直前の稲 |

収穫、脱穀

| 【刈り取り】 | |

|

稲の穂首を刈り取る石包丁が出土しています。貫頭衣を着て石包丁を使って穂首を収穫。

もっともこれはイベント用で、実際には昭和の初めのように鎌を使って収穫しています。 弥生時代、穂首を刈った後の稲はそのまま踏み倒して田の土に埋め込んで、翌年の肥料にしていたと思われます。 |

石包丁で穂首刈り 石包丁の使い方

|

【乾燥、脱穀、籾外し】

刈り取った稲は、まだ機械がなかった頃の手作業で脱穀、籾外しをしました。

竹の先端を尖らせた千歯こきを製作しました。籾外しに使う竪杵は下之郷遺跡からも出土しており、弥生時代にも

このようにしていたと推測されます。

竹のハサに架けて乾燥 |

千歯こきで脱穀 |

臼でついて籾はずし |

風選でもみ殻を飛ばす |

種籾とり

| 【刈り取りと保管】 | |

|

稲刈りの前に、実入りのしっかりした穂を穂首刈りして束ねて室内に吊るして保管します。

冷蔵庫に入れると5年ぐらいは種として使えます。 出所のはっきりした希少種を含む古代米が作れるようになった今、種を継続して保存するのが大切な仕事となっています。 |

穂首を刈って種籾とり 乾燥させた種籾

|